|

Mastodontes, los elefantes extintos de

América del Sur.

Por Mariano

Magnussen Saffer, Integrante del Museo Municipal

Punta Hermengo de Miramar, Provincia de Buenos

Aires, Republica Argentina. Publicado en Paleo -

Revista Argentina de Paleontología. Ilustraciones de Daniel

Boh.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

Entre los extraordinarios animales que

emigraron a nuestro continente proveniente del norte, hace

unos 2,5 millones de años, el Mastodonte fue seguramente uno

de los más impresionantes. Con solo pensar que grandes

manadas de elefantes deambulaban por nuestras tierras hasta

hace unos milenos atrás es fascinante.

Los primeros hallazgos de estos animales en

nuestro país datan del siglo XVIII y se llegó a creer que

algunos podrían ser de personas gigantes que desaparecieron

antes del “Diluvio Universal”. La particularidad de los

huesos de los elefantes es que si se arman de cierta manera,

se parecen a los de seres humanos, pero de gran tamaño.

El Mastodonte pampeano (Notiomastodon) pertenece

a la familia Gomphotheriidae, un grupo de animales

relacionados de forma distante con los mamut y elefantes

modernos. Notiomastodon parece haber tenido

un linaje de 4 millones de años ,divergiendo del clado que

contiene a Rhynchotherium y Cuvieronius alrededor

del Mioceno tardío. Esto implicaría que Notiomastodon había

evolucionado en el sur de América Central, pero esto genera

aun numerosos debates

|

|

También genera discusión entre los

especialistas la denominación Notiomastodon o Stegomastodon ya

que, independientemente del género, la mayoría de

los autores considera que la especie es sinónimo de Haplomastodon.

Pero la ausencia de buenos restos fósiles en América

del Norte, plantean algunas dudas.

<<<

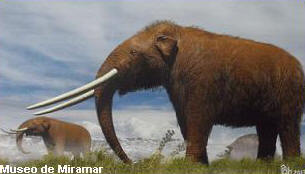

Aspecto de Notiomastodon (Stegomastodon)

platensis. Por Daniel Boh |

Llegó a Sudamérica durante el Gran

Intercambio Biótico Americano. Esta migración hacia el sur

la hizo a través de la ruta oriental y por las áreas

costeras del mar Caribe. Ya en Sudamérica se dispersó por

altitudes más bajas, y se adaptó mejor a las condiciones

climáticas cálidas o templado-cálidas. Inicialmente

herbívoro mixto, evolucionó hacia una dieta basada

principalmente en hojas.

Los proboscidianos en América del Sur fueron

descritos por primera vez por Georges Cuvier en 1806, pero

no pudo darles nombres específicos más allá de "Mastodonte"

que significa “dientes con forma de mama”.

Notiomastodon, que significa “mastodonte del sur"

fue nombrado por Cabrera (1929).

La especie fue descrita originalmente

por Florentino Ameghino en el año 1888. El holotipo fue

depositado en el Museo de La Plata. Se trata de una defensa

de un ejemplar adulto, proveniente de las barrancas de San

Nicolás de los Arroyos, en las costas del río Paraná, en el

nordeste de la provincia de Buenos Aires

Gran parte de Argentina se encuentran los

fósiles tribuidos a Notiomastodon platensis.

Su distribución más austral para los elefantes sudamericanos

parece no ir más abajo del área de Bahía Blanca, lo que

indicaría que el frío no era del gusto de estos animales,

dato que nos podría indicar que no tendría tanto pelo como

el mamut.

|

|

La altura de Notiomastodon

platensis llegaba a los 4 metros, y su peso

a los 7500 kilogramos, estimado aparir de fosiles

extremdamente bien preservados en Colombia.

Su cráneo es alto y corto de forma elefantoidea,

poco deprimido. Sus defensas son largas,

relativamente finas, ligeramente espiraladas en los

machos y rectilíneas en las hembras, sin bandas de

esmalte.

<<<Mandibula inferior de

Notiomastodon. |

También existió otro género de Mastodonte que

llegó a Sudamérica, el Cuvieronius (Cuvieronius hyodon).

Era de menor tamaño y siguió la ruta de la Cordillera de los

Andes, por lo que solamente sus restos se encuentran en

países como Bolivia, Chile y parte norte – cuyo de

Argentina. Los colmillos eran particulares ya que estaban

ligeramente torcidos en forma helicoidal (como un tornillo).

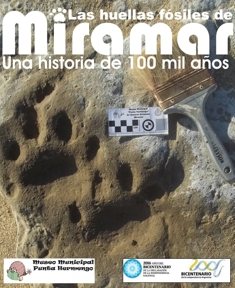

La región pampeana es una de las más ricas en

mamíferos extinguidos y sigue aportando especímenes para que

puedan ser estudiados y admirados. Justamente, en la

localidad de Pehuén Có existe un sitio con huellas de

diversos animales extinguidos, entre ellas las de

Notiomastodon.

En nuestra región se han hallado varios

restos de Mastodonte, en su mayoría al sur de la localidad

de Mar del Sud. En el Museo de Ciencias Naturales de nuestra

localidad hay restos de colmillos, miembros y partes del

cráneo. También un molar fue hallado en la zona ubicada

entre el muelle y el vivero. Por otra parte se nos ha

referido que, en los años 60 se habían hallado colmillos en

el mismo lugar, los cuales lamentablemente se han perdido.

También hay otros registros históricos que

señalan el hallazgo de restos fósiles de Mastodontes en

Miramar.

Se han protagonizado descubrimientos muy

notables, como los realizados por Carlos Ameghino en 1913 y

luego Kraglievich en 1928.

Al igual que otros mamíferos aloctonos y

autóctonos, los elefantes sudamericanos o notiomastodontes

se extinguieron a finales del Pleistoceno. Los fósiles más

recientes y datados con carbono 14, dieron un resultado de

15 mil años de antigüedad.

Bibliografía sugerida;

ALBERDI, M.T.; CERDEÑO, E. & PRADO,

J.L. 2008. Stegomastodon platensis (Proboscidea,

Gomphotheriidae) en el Pleistoceno de Santiago del Estero,

Argentina. Ameghiniana, 45(2):257-271.

AMEGHINO, F. 1888. Rápidas diagnosis de mamíferos fósiles

nuevos de la República Argentina. Buenos Aires, Obras

Completas, 5:471-480.

AMEGHINO, F. 1889. Contribución al conocimiento de los

mamíferos fósiles de la República Argentina. Actas de la

Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, 6:1-1027.

BERTON, Michael. (1992). Dinosaurios y otros animales

prehistóricos. Ediciones Lrousse Argentina S.AI.C.

CIONE, A.L. & TONNI, E.P. 1995a. Bioestratigrafía y

cronología del Cenozoico superior de la región pampeana. In:

Alberdi, M.T.; Leone, G. & Tonni, E.P. (Eds.), Evolución

climática y biológica de la región Pampeana durante los

últimos cinco millones de años. Un ensayo de correlación con

el Mediterráneo occidental. Museo Nacional de Ciencias

Naturales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

Monografías, 12:47-74.

GRAMAJO, A.J. 1992. La fauna del Cuaternario y sus

yacimientos en la Llanura Santiagueña. Museo de Ciencias

Antropológicas y Naturales "Emilio y Duncan Wagner", Serie

Estudio, 4:75-93.

MAGNUSSEN SAFFER, M. BOH, D Y ESTARLI, C.

2015. Observaciones paleopatologicas y cambios morfológicos

de carácter funcional en una tibia de

Stegomastodon (Mammalia,

Gomphotheriidae) en el Pleistoceno tardío del Partido

de General Alvarado, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

XXIX Jornadas Argentinas de

Paleontología de Vertebrados. Diamante, Entre Ríos. Mayo

de 2015. Libro de Resúmenes.

TONNI, E.P. & FIDALGO, F. 1978. Consideraciones sobre los

cambios climáticos durante el Pleistoceno tardío-Reciente en

la provincia de Buenos Aires. Aspectos ecológicos y

zoogeográficos relacionados. Ameghiniana, 15(1-2):235-253

TONNI, E. P. Y FIDALGO, F. 1982. Geología y Paleontología de

los sedimentos del Pleistoceno en el área de Punta Hermengo

(Miramar, prov.

Bs. As, Repub.

Argentina); Aspectos paleoclimaticos. Ameghiniana 19 (1-2):

79-108.

Un escarabajo

sobreviviendo entre gigantes prehistóricos.

Por Mariano

Magnussen. Integrante de Grupo Paleo, Museo de Ciencias

Naturales de Miramar.

Fundacion Azara.

Paleo, Revista Argentina de Paleontología. Boletín

Paleontológico.

marianomagnussen@yahoo.com.ar Ilustración del

Paleoartista Daniel Boh.

La región

pampeana argentina, es ampliamente conocida en forma mundial

por la diversidad en restos fósiles de vertebrados de fines

del Plioceno y Pleistoceno, desde grandes criaturas, y otros

tan minúsculos como los de un pequeño roedor.

Si bien gran

parte de la región pampeana los restos fósiles de grandes

bestias

como el Megatherium (de 4,4 metros de altura y

el peso superior de un elefante moderno) y pequeños

vertebrados como Calomys (una

pequeña laucha) abundan a lo largo de los sedimentos del litoral marítimo

(mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y otros). Esto

se debe a que característicamente los vertebrados están

constituidos por un esqueleto óseo interno más resistente al

tiempo y a otros agentes, compuesto por minerales,

principalmente fosfato cálcico, lo cual favorece

la preservación de sus vestigios en el registro fósil. Otros

son tan infrecuentes como los insectos y los vegetales, al

menos, en nuestra región.

Durante las III

Jornadas Regionales del Centro en la ciudad de Olavarría se

presentó un interesante trabajo titulado “Primer registro de

un Tenebrionidae (Arthropoda, Coleoptera) asociado a restos

del cráneo de un Mylodontidae (Mammalia, Xenarthra), en el

Pleistoceno Superior de Punta Hermengo, Miramar, Provincia

de Buenos Aires, República Argentina”, donde se da a conocer

el icnofosil de un escarabajo que vivió hace miles de años.

|

En

algunos casos excepcionales, se logra identificar

moldes de algunas partes de un organismo

invertebrado. Los moldes se forman tiempo después

del que el organismo se incorpore en el sedimento,

perdiendo todo contacto con el exterior, cuando las

bacterias y otros organismos del suelo acumulan

minerales. Al desintegrarse las partes orgánicas, y

estas paredes revestidas de minerales se rellenan de

sedimento o solamente quedan totalmente huecas,

preservando la forma original, e incluso, detalles

muy íntimos de la estructura. |

Durante el

Cenozoico, el número de géneros de escarabajos con

representantes actuales fue aumentando paulatinamente. Así,

en el ámbar báltico del Eoceno, más de la mitad de los

géneros registrados han sobrevivido hasta la actualidad, y en

el Mioceno la mayoría de los géneros aun tienen

representantes vivientes. Los fósiles del Cuaternario

son en su mayoría perfectamente adjudicables a especies

actuales y prácticamente no se conocen extinciones o

especiaciones durante este período, pero sí grandes cambios

en la distribución geográfica de muchas especies en

consonancia con los cambios climáticos.

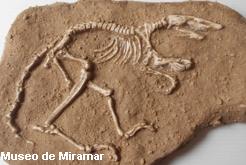

En diciembre de

2002, se recuperó la mandíbula y parte del cráneo de un Scelidotherium

leptocephalum, un perezoso gigante extinto de unos

3,5 metros de largo y de una tonelada de peso, por debajo de

sedimentos lacustres de la localidad fosilífera de Punta

Hermengo, sobre la zona sur de la ciudad de Miramar,

históricamente conocida por el aporte de material

paleontológico de vertebrados del Pleistoceno

medio-superior.

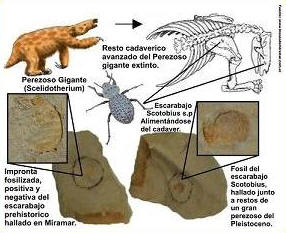

Cuando el

personal del Museo Municipal de Miramar se encontraba en las

tareas de limpieza del cráneo, se retiró un fragmento de

sedimento, que al quebrarse expuso dos moldes negativos de

un individuo coleóptero.

|

La presencia de Scelidotherium

leptocephalum es un buen referente estratigráfico y

cronológico, por lo cual, lo consideramos como un espécimen

fundamental para conocer la antigüedad de los terrenos donde

se recuperó el escarabajo. Se pudo reconocer en dos

fragmentos de sedimentos que se unían a la perfección, los

moldes de los elitros por un lado, y los ventritos por otro,

de este curioso escarabajo. El molde natural del animal seguramente se

formó poco tiempo después de la muerte del coleóptero. |

Debido a la

ausencia de la cabeza y patas del mismo y de las condiciones

tafonomicas observadas, en el molde solo se conservaron los

restos que fueron sepultados. La exposición del cráneo del

perezoso gigante a la intemperie durante un buen

tiempo, podría ser un indicador de que ambos organismos

estuvieron a la intemperie antes de ser cubiertos por

sedimentos.

Luego de varias

comparaciones y consultas bibliografías, se determinó que el

coleóptero pertenece a la Familia: Tenebrionidae (Latreille,

1802). Luego en el laboratorio se pudo comprobar que se

trataba de un ejemplar de un escarabajo del género Scotobius,

los cuales existen actualmente y se los llama comúnmente

“viejitas”, siendo posible hallarlos en primavera – verano

en esta zona.

Los

Tenebrionidae, en la actualidad, es una gran familia de

coleópteros, conocida por unas veinte mil especies

descritas. Su tamaño oscila entre 1 y 80 mm; son

predominantemente de coloraciones oscuras, de donde deriva

su nombre. Son básicamente detritívoros, ósea, se alimentan

de los desechos tardíos en descomposición de un cadáver,

como cuero pegado en los huesos, tendones etc, y

especialmente diversos en ambientes esteparios y desérticos.

Los detritívoros constituyen una parte importante de los

ecosistemas porque contribuyen a la descomposición y al

reciclado de los nutrientes

|

Tenebrionidae es

una familia con gran diversificación cuyos miembros podrían

ser mal identificados dentro de otros grupos de Coleoptera,

incluyendo familias tan distantemente relacionadas como

Carabidae y Curculionidae. Como son definidos hoy en día,

los Tenebrionidae incluyen a los antes Alleculidae,

Lagriidae y Nilionidae. Según los datos obtenidos en

estudios comparativos, se determina que el molde

recuperado junto a los restos del cráneo y mandíbula

de un Mylodontidae corresponde a un escarabajo coleóptero de

la familia Tenebrionidae cuya presencia en la región es

conocida en la actualidad. |

Por ahora, no se

ha identificado correctamente la especie del mismo,

cuyos estudios y observaciones se harán en un futuro

próximo, debido a la pobreza del registro fósil en la región

pampeana argentina sobre la presencia de vestigios fósiles

al respecto, y cuyo organismo es un indicador importante en

aspectos paleobiologicos y paleoclimaticos.

Lo que se puede

especular sobre estos dos organismos, es que el escarabajo Tenebrionidae podría

haberse alimentado de los restos de materia orgánica

del perezoso gigante, siendo los datos aquí reunidos,

congruentes con los antecedentes disponibles sobre esta

familia de coleópteros y el primer registro en su tipo sobre

la asociación faunistica durante el Pleistoceno.

No siempre es

posible que se conserven los moldes de los insectos, ya que

en sí, es un hecho bastante raro. Es más común observar la

actividad de ellos como en el caso de las hormigas, las

cuales provocan grandes cambios en el terreno en donde

nidifican y en varios sitios de nuestro distrito se los

puede ver si se tiene la paciencia necesaria, y se sabe

reconocer el aspecto de las galerías. Se han hecho estudios

sobre los mismos llegando a determinar la especie a la que

perteneció, siendo por ejemplo un importante dato a tener en

cuenta para descubrir de manera aproximada el tipo de clima

de ese momento.

|

Los mismos

fueron realizados por el técnico José Laza del Museo

Argentino de Ciencias Naturales, quien desarrolló los

métodos para identificar los antiguos nidos. De esta manera

se ha podido comprobar, al combinarlos con otros indicadores

ya estudiados, la variación climática durante millones de

año. Gracias a este trabajo es posible reconocer, que

hormigas de las zonas más cálidas se habrían desarrollado en

nuestra región, además de la presencia de termitas y sus

nidos. En cambio durante los períodos más fríos, tanto la

fauna de mamíferos e insectos eran de origen patagónico, lo

que nos indica una gran variación en las condiciones

climáticas. |

Por otra parte,

a principios del siglo XX, los hermanos Carlos y Florentino

Ameghino, habían hallado restos de animales fósiles, los

cuales mostraban indicios de haber sido tapados muy

rápidamente. Esto se comprobó debido a que pudieron

reconocer los moldes dejados por las larvas de las moscas

que aprovecharon el cadáver en descomposición. Este notable

hallazgo pudo probar que en ciertos momentos el clima era

muy seco y ventoso, el cual tapaba en poco tiempo los restos

de flora y fauna. Por otra parte también se han encontrado

marcas sobre los huesos que indican la actividad de varias

especies de insectos que actuaban sobre los mismos.

Recientemente se

ha hallado evidencia de actividad de antiguos escarabajos

peloteros del icnogenero Coprinisphaera que

actualmente viven en el norte de nuestro país. Los mismos

forman pequeñas esferas usando el estiércol de los

mamíferos. En este caso, este nido de escarabajo corresponde

al Plioceno, hace unos 3 millones de años y recuperados por

el autor del texto en la zona conocida como “Náutico de

Miramar”

De esta manera

la Paleontología usa varios métodos para estudiar las

antiguas condiciones climáticas que afectaban a nuestra

región y hasta podría anticipar los cambios que se pueden

suceder en los tiempos que vendrán.

Bibliografía

sugerida.

Allsopp, P.G.

1980. The biology of false wireworms and their adults (soil-inhabiting

Tenebrionidae) (Coleoptera): a review.Bulletin of

Entomological Research, 70:343-379.

AMEGHINO, F.

1888. Rápidas diagnosis de mamíferos fósiles nuevos de la

República Argentina. Buenos Aires, Obras Completas,

5:471-480.

AMEGHINO, F.

1889. Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles

de la República Argentina. Actas de la Academia Nacional de

Ciencias de Córdoba, 6:1-1027.

BERTON, Michael.

(1992). Dinosaurios y otros animales prehistóricos.

Ediciones Lrousse Argentina S.AI.C.

Boh, Daniel.

Algunos registros paleontológicos de actividad de insectos..

Revista Espigon.

Cione, A. &

Tonni, E. 2005. Bioestratigrafía basada en mamíferos del

Cenozoico superior de la provincia de Buenos Aires,

Argentina. In: R.E. de Barrio; R.O. Etcheverry; M.F. Caballé

& E. Llambías (eds.) Geología y Recursos Minerales de la

Provincia de Buenos Aires. 16° Congreso Geológico

Lawrence, J. F.

& Newton, A. F., Jr. 1995. Families and subfamilies of

Coleoptera (with selectes genera, notes, references and data

on family-group names). In: Pakaluk y Slipinski (Eds.).

Biology, phylogeny and classification of Coleoptera: Papers

celebrating the 80th birthday of Roy A. Crowson. Muzeum i

Instytut Zoologii PAN, Warszawa. Pp. 779-1006

Laza, Jose H.

1995. Signos de actividad de insectos. In: Alberdi, M.T.;

Leone, G. & Tonni, E.P. (eds.) Evolución biológica y

climática de la región pampeana durante los últimos cinco

millones de años, Un ensayo de correlación con el

Mediterráneo occidental. Museo Nacional de Ciencias

Naturales, Madrid, Monografías, 16:341–361.

Magnussen Saffer,

Mariano (2012). Hallan e identifican un milenario escarabajo

prehistórico en Miramar. Paleo, Revista Argentina de

Paleontología. Boletín Paleontológico. Año 10. 78: 09-11.

M. Magnussen

Saffer, D. Boh y C. Estarli. (2014). Primer registro de un Tenebrionidae (Arthropoda,

Coleoptera) asociado a restos del cráneo de un Mylodontidae (Mammalia,

Xenarthra), en el Pleistoceno Superior de Punta Hermengo,

Miramar, Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina. III

Jornadas Paleontológicas del Centro. Septiembre de

2014. Libro de Resúmenes.

NOVAS, F. 2006.

Buenos Aires hace un millón de años. Editorial Siglo XXI,

Ciencia que Ladra. Serie Mayor.

Pomi, L. H. y

Tonni, E P. 2010. Marcas de insectos sobre huesos del

Pleistoceno tardío de la Argentina. X Congreso Argentino de

Paleontología y Bioestratigrafía-VII Congreso

Latinoamericano de Paleontología

TONNI, E.P. &

FIDALGO, F. 1978. Consideraciones sobre los cambios

climáticos durante el Pleistoceno tardío-Reciente en la

provincia de Buenos Aires. Aspectos ecológicos y

zoogeográficos relacionados. Ameghiniana, 15(1-2):235-253

Tonni, E. P. Y

Fidalgo, F. 1982. Geología y Paleontología de los sedimentos

del Pleistoceno en el área de Punta Hermengo (Miramar, prov.

Bs. As, Repub. Argentina); Aspectos paleoclimaticos.

Ameghiniana 19 (1-2): 79-108.

Tschinkel, W. R.

1981. Larval dispersal and cannibalism in a natural

population of Zophobas atratus (Coleoptera:

|

|

Los

marsupiales fósiles de Sudamérica y su registro regional.

Por Mariano

Magnussen. Fundación Azará. Museo de Ciencias

Naturales de Miramar. Laboratorio de Anatomía Comparada y

Evolución de los Vertebrados.

Paleo, Revista Argentina de Paleontología. Boletín

Paleontológico.

marianomagnussen@yahoo.com.ar Ilustración del

Paleoartista Daniel Boh.

Entre la fauna

de mamíferos que evoluciono aislada del mundo, en lo que hoy

conocemos como Sudamérica, se encuentran los mamíferos

marsupiales, los cuales, son aquellos cuyas hembras, dan a luz a

pequeños embriones no desarrollados, que terminan su gestación

en una bolsa externa con mamas, llamada marsupio, como los

canguros y koalas de Oceanía, o las actuales zarigüeyas o falsas

comadrejas Sudamericanas.

Poco después de

la extinción que termino con el reinado y supremacía de los

grandes dinosaurios, los mamíferos marsupiales pasaron de

América del Norte a Sudamérica a través de una cadena

transitoria de islas en el Caribe a fines del Cretácico.

Posteriormente de su colonización y biodiversidad, por medio de

la Antártida, los marsupiales habrían llegado a Oceanía donde

adquirieron una extraordinaria diversidad.

|

Los ancestros de los

marsupiales, parte de un grupo mayor llamado Metatheria,

probablemente divergieron de los mamíferos placentarios

(euterios) a mediados del período Jurásico, aunque no

hay evidencia fósil en sí de metaterios de esa época.

Pero durante la Era Terciaria, hubo una extraordinaria

presencia de mamíferos marsupiales, pero localmente,

recién tenemos registros durante el Plioceno, hace unos

4 millones de años. |

Una de las

formas más llamativas de este grupo de mamíferos primitivos

registrado localmente, la conforma Thylacosmilus atrox

o “marsupial dientes de sable”, que, en realidad, no tiene

ningún parentesco con el verdadero tigre dientes de sable que

todos conocemos, ya que vivieron en tiempos geológicos

distintos, como así también, sus orígenes corresponden a

distintos continentes.

El

Thylacosmilus, es otro ejemplo de evolución paralela o

convergencia adaptativa, es decir, dos especies totalmente

distintas morfológicamente, y que nunca habitaron juntas el

mismo continente, se parecen, ya que ambas cumplían el mismo rol

en el ecosistema. Thylacosmilus llevaba unos

largos y afilados colmillos proyectados hacia abajo y adentro,

de unos 15 centímetros de largo, protegidos por una especie de

vaina ósea en la mandíbula inferior.

Thylacosmilus, por lo general, es conocido en su

mayoría, por restos de cráneo y mandíbulas. Recientemente,

personal del Museo de Ciencias Naturales de Miramar, Fundación

Azara y del Laboratorio de Anatomía comparada y Evolución de los

Vertebrados (Macn- Conicet), encontraron parte de un esqueleto

de un marsupial dientes de sable, que se encuentra en estudio,

tratándose de una nueva especie. Este animal podía llegar a

pesar unos 100 kilos.

|

Durante

el Plioceno sudamericano, pareciera que

Thylacosmilus junto a las aves del terror,

fueron los mayores depredadores. Este mamífero

seguramente cazaba a sus víctimas con breves carreras y

golpes, con su macizo cráneo, para desestabilizar a la

presa y poder apuñalarla con sus largos colmillos

filosos. E |

s muy posible

que sus víctimas fueran los grandes mamíferos notoungulados como

Trigodon y Toxodon, o perezosos de gran

tamaño, como Proscelidodon Glossotheridium y

Scelodotheridium, a los cuales mataban con un simple

mordisco en el cuello, interrumpiendo el flujo sanguíneo al

cerebro.

Estudios

recientes en el cráneo de Thylacosmilus, señala

que, a nivel evolutivo, tuvo que la orientación de las órbitas

oculares, ya que sus largos dientes, los cuales crecían

permanentemente durante toda su vida, mientras las raíces de los

colmillos se adentraban cada vez más en el cráneo, generando un

desplazamiento en las órbitas le permitió al animal expandir su

habilidad visual en 3D, debido a que los enormes caninos

invadían la parte frontal de su cráneo.

Otros

marsupiales extraños, lo conforman los Argyrolagus,

de aproximadamente 40 centímetros de largo y con aspecto de

ratón canguro. Tenía largas patas traseras y brazos cortos. Sus

mandíbulas eran con apariencia roedoriforme. Tal vez, tuvo

orejas largas, pero estas no se han preservado como fósiles. Se

alimentaba de vegetales e insectos y probablemente tuvo hábitos

crepusculares o nocturnos. Argyrolagus, había

colonizado nichos ecológicos que en otras partes del mundo

estaban ocupados por mamíferos placentarios, como roedores

bípedos y los pequeños macropodidos. Luego de su extinción,

pareciera que su nicho ecológico no fuera ocupado por ninguna

otra especie.

|

Entre

los mamíferos marsupiales, también están los didelfidos,

que, actualmente están representados en nuestra zona por

la Zarigüeya Overa y la Zarigüeya Colorada, pero estos

marsupiales, son los sobrevivientes de una gran

diversidad que tuvo lugar en toda Sudamérica, y en

especial en nuestra región. Su éxito dependió de tener

una dieta amplia y omnívoro a diferencia de todas las

extintas durante el Plioceno, que eran hipercarnivoras.

En tiempos difíciles, tener una dieta variada, les fue

de una gran ventaja para sobrevivir hasta nuestros días.

|

Algunos de

estas zarigüeyas extintas grandes, como Thylophorops

y Hyperdidelphys, que desarrollaron una gran

actividad depredadora, con fuertes y marcados hábitos

carniceros. Hay evidencia apropiaban de las madrigueras de otros

mamíferos excavadores, además de construir directamente sus

propios refugios, como lo demuestra un hallazgo paleontológico

realizado en las inmediaciones del arroyo Las Brusquitas, en

Miramar, donde se recuperaron restos fósiles de este marsupial

dentro de una crotovina (madriguera fósil), asociados a

coprolitos o heces fósiles

En cambio,

otros didelphidos como Thylatheridium, estaban

entre las especies de mamíferos más pequeña de la región

pampeana, compitiendo tal vez con el género Lestodelphys

del Pleistoceno. Su tamaño, como el de un ratón, sería fácil en

confundirlo si lo pudiéramos ver con vida, Probablemente Thylatheridium era

hábitos sumamente solitarios, o por lo menos el registro

fosilífero parecería reflejar esta conducta. Era omnívoro y

tenía una dieta variadísima. Esta peculiaridad de ser un

depredador no especializado le permite adaptarse casi a

cualquier tipo de hábitat. Cuando se trata de vegetales, buscaba

especialmente los frutos maduros, brotes y los tallos tiernos.

Consumía invertebrados, como insectos y lombrices, y muy a

menudo, aves pequeñas, que, sobre todo en apoca de cría,

seguramente fue un componente principal de su alimentación.

Al inicio del

Pleistoceno, hace unos 2,5 millones de años, desaparecieron del

registro todos los didélfidos estrictamente carnívoros, quedando

solo las representantes actuales, como Didelphis,

Lutreolina, y los pequeños e interesantes

Monodelphys, Thylamys y Lestodelphys. Esta

última, es muy interesante en la región pampeana, ya que su

presencia es un indicador paleoambiental y paleoclimatico.

|

Lestodelphys, era muy

pequeño, superando los 20 centímetros longitud

(incluyendo su larga cola). Su dieta era omnívora, es

decir, comían de todo, desde huevos, insectos hasta

pequeños roedores de la época los cuales tenían su

tamaño. Lestodelphys, es bien conocido

debido a que fue depredado por aves rapaces durante el

Pleistoceno, ya que aparece en el interior de las

regurgitaciones o bolos alimenticios junto a otros

vertebrados contemporáneos. |

Los cambios

ambientales, climáticos y el ingreso de nuevos mamíferos

competidores, sobre todo placentarios, pudieron haber provocado

una grave baja en la diversidad de los marsupiales

sudamericanos, quedando muy pocas formas vivientes, mientras que

en la Antártida se extinguieron completamente. Sólo las

zarigüeyas o falsas comadrejas, son las sobrevivientes de una

época Sudamericana con predominio marsupial, aunque, hoy en día,

todavía en Sudamérica proliferan unas 65 especies, entre ellas,

la nuestra zarigüeya overa (Didelphis albiventris).

Bibliografía

sugerida

Alberdi, G.

Leone y E.P. Tonni (eds)- Evolución biológica y climática de la

región pampeana durante los últimos cinco millones de años. Un

ensayo de correlación con el mediterráneo occidental. Monografía

del Museo Nac. Cs. Nat. Consejo superior de investigaciones

científicas. Madrid. pp. 77-104.

Sebastian

Apesteguia y Roberto Ares. 2010. Vida en evolución: la historia

natural vista desde Sudamérica. Ed. Vázquez Mazzini, 382 pp.

Bonaparte José.

2014. El origen de los mamíferos. Fundación de historia natural

Felix Azara.. ISBN 978-987-29251-8-5.

Cabrera, A.,

1957. Catálogo de los mamíferos de América del Sur. I. Rev. Mus.

Cs. Nat. “B. Rivadavia”, Zool. 4(1); 1-307. Bs.As.

Cenizo, M.,

Soibelzon, E. y Magnussen, M. 2015. Mammalian predator-prey

relationships and reoccupation of burrows in the Pliocene of the

Pampean Region (Argentina): new ichnological and taphonomic

evidence. Historical Biology, 28 (8), 1026-1040.

Cione, A.L. &

Tonni, E.P. 2005. Bioestratigrafía basada en mamíferos del

Cenozoico superior de la región pampeana. In: Geología y

Recursos Minerales de la Provincia de Buenos Aires (de Barrio,

R.; Etcheverry, R.O.; Caballé, M.F. & Llambías, E., eds.). XVI

Congreso Geológico Argentino, La Plata, Relatorio 11, 183-200.

Gaillard, C.,

MacPhee, R.D.E. & Forasiepi, A.M. 2023. Seeing through the eyes

of the sabertooth Thylacosmilus atrox (Metatheria, Sparassodonta).

Commun Biol 6, 257.

Giacchino,

Adrián y Bogan Sergio. 2012. Colecciones. Colecciones Naturales

y antropológicas. Fundación de historia natural Felix Azara.

ISBN 978-987-27785-1-4.

Giacchino, A.,

Bogan, S., Boh, D., Magnussen, M. y Meluso, J. M. 2020. La

creación del Museo de Ciencias Naturales de Miramar “Punta

Hermengo” y sus antecedentes (General Alvarado, provincia de

Buenos Aires, República Argentina). Historia Natural (3ra

serie), 9

Goin,

F.J. 1991. Los Didelphoidea (Mammalia, Marsupialia) del

Cenozoico Tardío de la región pampeana. Facultad de Ciencias

Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, Tesis

Doctoral, 323 p.

Magnussen

Saffer, M. 2005. La Gran Extinción del Pleistoceno. Boletín de

divulgación Científico Técnico. Museo Municipal de Ciencias

Naturales Punta Hermengo de Miramar, Prov. Buenos Aires,

Argentina. Publicación 3: pp 3 – 10 (Sec.Pal).

Magnussen

Saffer, Mariano. 2016. Mamíferos Marsupiales y Carnívoros

representativos del Plioceno de Argentina. Paleo Revista

Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico. Año XIV.

137: 20-25.

Tonni

(eds.) Evolución climática y biológica de la región pampeana

durante los últimos cinco millones de años. Un ensayo de

correlación con el Mediterráneo occidental, Monografías del

Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 14: 229-256.

Quintana, C. A.

2008. Los fósiles de Mar del Plata. Un viaje al pasado de

nuestra región. Buenos Aires, Argentina. Fundación de Historia

Natural “Félix de Azara”. 242 pp.

Novas Fernando

2006. Buenos Aires hace un millón de años. Editorial Siglo XXI,

Ciencia que Ladra. Serie Mayor.

|