|

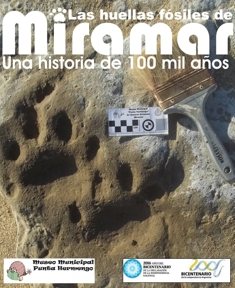

Los primeros Paleoamericanos en llegar

a las

sierras alvaradenses y de su litoral marítimo.

Por Mariano

Magnussen. Laboratorio Paleontológico. Museo de

Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio

de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados.

marianomagnussen@yahoo.com.ar .

Aun no se conoce con exactitud de

la llegada de los primeros humanos a nuestro continente, pero

sabemos que varios grupos humanos habitaban el territorio

argentino hace más de 14 mil años atrás, cuando el mar bajo

abruptamente y había mejor conexión con otros continentes, sobre

todo con Asia. Estos primeros grupos humanos llamados

paleoindios o paleoamericanos, fueron desplazados y reemplazados

posteriormente por nuevos grupos humanos, culturalmente más

cercanos a los que reconocemos como culturas originarias.

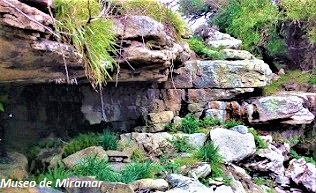

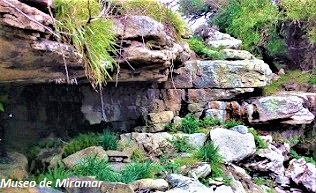

A principios del Holoceno, ya había comenzado el

poblamiento de la región pampeana. Los primeros habitantes,

corresponden a un refugio rocoso dentro del Partido de General

Alvarado, denominado Cueva Tixi, ocupada en varias ocasiones,

desde unos 12 mil años atrás, hasta por lo menos, 700 años antes

del presente, y estudiado excautivamente por el Laboratorio de

Arqueología Regional Bonaerense de la Universidad Nacional de

Mar del Plata.

|

La

excelente conservación de restos óseos de animales

vivientes y extintos, como los huesos de animales

cazados, faenados, procesados y calcinados, permitió

reconstruir la base alimenticia de las personas que

usaron este reparo rocoso en el sistema serrano de

Tandilla. |

La excavación sistemática permitió

conocer distintos momentos de ocupación, con materiales

culturales, es decir, se recuperaron distintos artefactos en

piedra, restos faunísticos cazados y consumidos, como guanacos,

venados, ñandú y un armadillo gigante extinto, llamado

Eutatus seguini, del cual, hemos comentado su existencia

desde principios del Pleistoceno, hasta esta fecha aproximada.

También, se recuperaron restos del zorro extinto

Dusicyon

avus, el cual, no tiene evidencia de haber sido consumido,

pero si ocupaba un rol importante

en el mundo mitológico de los antiguos cazadores-recolectores,

ya que sus dientes, formaron collares en cuerpos humanos

sepultados en otros sitios.

También se recuperaron restos de cerámicas de tiempos más

recientes, con pigmentación roja.

En distintos refugios rocosos,

dejaron en sus techos y paredes, algunas manifestaciones

artísticas, utilizando para ello, pigmentos de color rojo, y en

pocos casos amarillos, cuyos diseños geométricos, motivos

antropomorfos (con formas humanas, caras, cuerpos) y zoomorfos

(reproducciones de animales y huellas de guanaco y ñandues),

siendo uno de los pocos sitios de arte rupestre en la región

pampeana. Con estos pigmentos, también daban color a los cueros,

y a su propia piel para rituales o adorno corporal.

|

Con la misma antigüedad prácticamente,

tenemos muy cerca de allí, el sitio Alero Molina I, un

pequeño reparo ubicado en un extremo serrano en el

Partido de General Alvarado, desde el cual se domina una

amplísima visión del área de sierras orientales y la

franja de llanura que conduce al litoral atlántico,

utilizada principalmente para el avistamiento y taller

de talla, además, se recuperaron restos de muchísimos

otros animales, que ingresaron y murieron en este

refugio rocoso, que fue ocupado brevemente hace unos 10

mil años atrás. |

Las poblaciones indígenas que

ocuparon este sector de las sierras, se desplazaban al litoral

marítimo bonaerense, siendo Miramar y General Alvarado uno de

los sitios más observados por los investigadores, lo que ha

provocado una serie de publicaciones y artículos científicos que

nos permiten tener mejor conocimiento sobre las sociedades

indígenas de nuestra región.

Más tarde, entre los 7000 y 300 años antes del

presente, fue la etapa de mayor ocupación y tránsito de grupos

nómades en zonas cercanas al litoral marítimo, caracterizada por

una mayor proporción de instrumentos líticos confeccionados

sobre láminas, probablemente como una muestra de la

especialización en la caza del guanaco, el mamífero continental

de mayor tamaño para entonces, lo cual también está presente en

los desarrollos culturales posteriores.

|

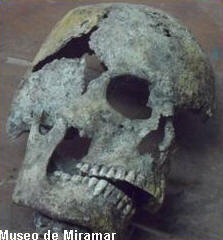

Otro hallazgo considerado como “maravilla

arqueológica bonaerense” es el túmulo de Malacara, en el

límite de los Partidos de General Alvarado y Lobería,

donde se encontraron más de trece cuerpos junto a su

ajuar funerario, constituido por valvas y boleadoras,

cuya antigüedad es de 2700 años atrás. La ausencia

general de cementerios, se debe, a la forma constante de

desplazarse, por lo cual, en algunos casos, la muerte

los sorprendía en trayectos intermedios.

|

Pareciera, que el sector más próximo a la playa,

debió tener mucha simbología, puesto que en esta área del

Partido de General Alvarado, reúne la mayor concentración de

entierros desde los últimos 8000 años.

Al tratarse de grupos locales nómades, cazadores

– recolectores, no se han encontrado poblaciones,

construcciones, ni desarrollo cultural, como la cerámica, entre

otros, ya que estos grupos humanos seguramente se refugiaban en

las cuevas serranas del Partido de General Alvarado, Lobería,

Balcarce, Tandil o Mar del Plata, y se trasladaban, siguiendo

los arroyos como si fuesen rutas hacia la costa marítima, para

luego volver de la misma manera. En nuestra zona se han hallado

miles de instrumentales líticos o de piedra, de los antiguos

talleres de talla, como así también, lugares de campamento,

donde dejaron los restos de animales que se habían consumido a

lo largo de esta ruta utilizada en primavera y verano, cazando a

su paso guanacos, ciervos, armadillos, ñandúes, lobos marinos,

pingüinos y pescando en el mar.

En los márgenes del arroyo Nutria Mansa, próximo

a la localidad de Centinela del Mar, se halló un sitio

arqueológico, denominado Nutria Mansa 1, en donde se recuperó

pigmentos minerales para ser utilizados para adornar la piel o

los cueros, una gran cantidad de restos óseos de Guanacos,

Ciervos, Lobo de Crin, Yaguareté, Tiburón Blanco, entre otros.

Este registro faunístico, colectados y/o consumidos por humanos,

demuestra que el cual territorio bonaerense, tenía un clima más

cálido que el actual, hace unos 3 mil años.

Bibliografía sugerida

Ameghino C., 1918. Los yacimientos arqueolíticos y osteolíticos

de Miramar. Las recientes investigaciones y resultados

referentes al hombre fósil. Physis, 4: 17-27.

Ameghino, F. (1880-1881). La antigüedad del hombre en el Plata.

París.

Bonomo,

M. 2002. El hombre fósil de Miramar. Intersecciones en

Antropología, 3, 69-85.

Bonomo,

M. 2005. Costeando las llanuras. Arqueología del litoral

marítimo pampeano (1-334). Buenos Aires, Sociedad Argentina de

Antropología.

Bonomo,

M. y Scabuzzo C. 2016. Cazadores-recolectores prehispánicos del

sudeste del litoral marítimo pampeano. En J. Athor y C. Celsi (eds.),

La costa atlántica de Buenos Aires, naturaleza y patrimonio

cultural (pp. 66-86). Buenos Aires, Argentina. Fundación de

Historia Natural “Félix de Azara”.

Borrero

L. 2009. La evidencia evasiva: el registro arqueológico de la

megafauna extinta sudamericana. En: Haynes G. (Ed.), Extinciones

megafaunales americanas al final del pleistoceno: 145–68. Springer

Science, Dordrecht.

Daino,

L. 1979. Exégesis histórica de los hallazgos arqueológicos de la

costa atlántica bonaerense. Prehistoria Bonaerense, 95-195.

Mazzanti, D. y C. Quintana. 2001. Cueva Tixi: Cazadores y

Recolectores de las Sierras de Tandilia Oriental. Geología,

Paleontología y Zooarqueología. Laboratorio de Arqueología,

Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata,

Mar del Plata.

Mazzanti, D.; Martínez, G. y C. Quintana. 2015. Asentamientos

del Holoceno medio en Tandilia oriental. Relaciones de la

Sociedad Argentina de Antropología XL(1): 209-231.

Mazzanti,D; Bonnat, G; Quintana, C; Puente, V; Porto López, J;

Vera, J; Soria, J; Seal, G; Brichetti, I. Historias Milenarias

Pampeanas – Arqueología de las Sierras de Tandilia. ISBN

978-987-33-4710-8

Mazzanti, D. L. & Quintana C. A. 1997. Asociación cultural con

fauna extinguida en el sitio arqueológico Cueva Tixi, provincia

de Buenos Aires, Argentina.

Revista Española

de Antropología Americana 27:11-21, España.

Mazzanti D. Y Quintana C. (EDITORES). 2001. Cueva Tixi:

cazadores y recolectores de las sierras de Tandilia oriental. I.

Geología, Paleontología y Zooarqueología. Publicación

Especial 1. ARBO-UNMDP. ISBN 987-544-015-9.

Mazzanti D., Martinez G.A y Quintana

C.A. 2015. Asentamientos del Holoceno medio en Tandilia

Oriental. Aportes para el conocimiento de la dinámica

poblacional de la región pampeana, Argentina.

Relaciones

de la Sociedad Argentina de Antropología XL

(1): 209-231. ISSN 0325-2221

Mazzanti D. y B onnat F. 2013. Paisajes arqueológicos y

cazadores-recolectores de la transición Pleistoceno-Holoceno.

Análisis de las cuencas de ocupación en Tandilia oriental,

Provincia de Buenos Aires, Argentina. Relaciones de la

Sociedad Argentina de Antropología XXXVIII (2),

julio-diciembre 2013

Novas

Fernando 2006. Buenos Aires hace un millón de años. Editorial

Siglo XXI, Ciencia que Ladra. Serie Mayor.

Palanca, F. Y Politis, G. 1979. Los cazadores de fauna

extinguida de la provincia de Buenos Aires. Prehistoria

Bonaerense, pp. 71-91, Olavaria.

Politis,

G. 1989. ¿Quién mató al Megaterio? Ciencia Hoy, 1 (2), 26-35.

Politis,

G. 2011. Nuevos datos sobre el “hombre fósil” de Ameghino. Publicación

Electrónica de la Asociación Paleontológica Argentina, 12 (1):

101-119.

Quintana C. 2004.

Zooarchaeological Record in Early Sediments of Caves from

Tandilia Range, Argentina. Current Research in the Pleistocene,

21:19-20. ISSN 8755-898X.

Quintana C. A.

2004.

Acumulaciones de restos óseos en reparos rocosos

de las Sierras de Tandilia Oriental, Argentina. Estudios

Geológicos 60:37-47, Madrid.

Quintana C. 2001. Composición y cambios en la secuencia

faunística. En: Mazzanti y Quintana Eds. Cueva Tixi: cazadores y

recolectores de las sierras de Tandilia oriental. I. Geología,

Paleontología y Zooarqueología. Cap. 4: 37-64. Publicación

Especial 1. ARBO-UNMDP.

ISBN

987-544-015-9.

Tonni

E. P., 2016. Los acantilados de la costa atlántica bonaerense y

su contribución al conocimiento geológico y paleontológico. En:

J. Athor y C. E. Celsi (eds.): La costa atlántica de Buenos

Aires. Naturaleza y patrimonio cultural. Fundación de Historia

Natural Félix de Azara - Vázquez Mazzini Editores, pp. 42-65,

Buenos Aires.

La presencia humana en la Región Pampeana desde

el Pleistoceno superior hasta el siglo XVI.

Mariano

Magnussen Saffer,

Presidente de la Asociación de Amigos del Museo

Municipal. Año 2009. e- mail:

marianomagnussen@yahoo.com.ar

La presencia del hombre en

el continente americano, y sobre todo en Argentina, merece un

largo y extenso desarrollo para comprender los distintos

momentos y sucesos durante milenios.

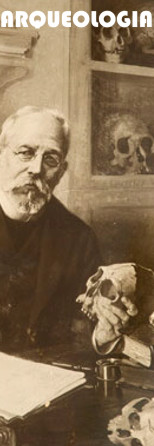

Uno de

lkos primeros grandes observadores, fue Florentino Ameghino se

basó en los hallazgos realizados en las costas de la provincia

de Buenos Aires para desarrollar una teoría. En esta afirmaba la

coexistencia entre seres humanos y la megafauna extinta en la

zona pampeana. Incluyendo un posible origen del ser humano y

posterior evolución en América.

Por lo tanto, según Ameghino, América fue foco de

otro proceso de evolución. En su obra “Antigüedad del Hombre en

el Plata”, se refiere a restos óseos a los que supuso gran

antigüedad y consideró antecesores del hombre. En 1890 lanzó la

teoría de que tales restos pertenecían nada menos a la época

Terciaria y 14 años más tarde elaboró su cuadro Filogénico de la

Humanidad que la inicia con una especie de mono muy antiguo que

llamó Prosimio Primitiva. Por evolución, esta especie dio origen

a otra denominada Simioidea Primitiva, aún cuando siguieron

existiendo simultáneamente seres de la especie original.

En la

actualidad,

conocimiento de los primitivos habitantes humanos de la región

pampeana, esta constituido principalmente a partir de las

excavaciones realizadas especialmente por los arqueólogos y

estudiantes de universidades, museos e instituciones dedicadas a

resolver como vivían nuestros antepasados. Igualmente pasa con

la paleontología, que estudia el pasado animal.

Para conocer

de que se alimentaban los paleoindios pampeanos y patagónicos,

la arqueología debe trabajar asociada a otras ciencias

auxiliares, como la paleontología, geología, biología molecular,

química entre otras.

Así mismo,

el registro Paleontológico de la región pampeana del actual

territorio Argentino, es uno de los más significativos para el

estudio y documentación de especies vivientes y extintas de los

últimos diez mil años que proviene principalmente de sitios

arqueológicos de lugares abiertos y libres.

La

temprana colonización humana de América, se produjo durante el

último período glaciar, se calcula que fue entre los 25.000 y

20.000 años atrás del presente.

|

|

En esa

época el clima era muy frío y grandes masas de hielo cubrían

amplísimos territorios de América del Norte y sectores

montañosos de los Andes. Cuando este fenómeno alcanzó su máxima

intensidad, descendió en nivel de los océanos. Esto provocó que

el Estrecho de Bering (hoy sumergido bajo el mar), quedando

libre de agua y se formo una unión intercontinental de unos

2.000 kilómetros de ancho (Beringia) entre Siberia y Alaska. |

Esta fue

la vía terrestre por donde muchas especies de animales y plantas

migraron hacia ambos continentes. A su vez, los antiguos

cazadores siberianos iniciaron la última gran expansión

territorial de la humanidad al ingresar y poblar un nuevo

continente. Muchas de estas pruebas están basadas por el

testimonio arqueológico y paleontológico, y recientemente con

nuestras de ADN molecular.

Estos

primeros grupos humanos prehistóricos se fueron expandiendo

desde el norte por toda Sudamérica, arribando a la región

pampeana, hace aproximadamente 11.000 ó 10.000 años atrás. Las

particularidades del paisaje y la riqueza natural de esta

región favorecieron la ocupación humana durante esos milenios.

El nuevo escenario que encontraron estaba constituido por

abrigos rocosos, agua, materia prima, caza, pesca y recolección.

El modo

de vida característico hacia entonces, estuvo basado

principalmente en la caza de animales como ciervos, guanacos,

armadillos, caballos primitivos, lobos marinos y ñandúes, y en

la explotación de otros recursos complementarios de su dieta,

como fue la recolección de vegetales y productos marinos, que

obtenían durante los desplazamientos estaciónales hacia las

zonas adyacentes a las sierras, llanuras abiertas y litoral

atlántico.

Esta

forma de asociación socioeconómica, llamada cazador-recolector,

estuvo presente durante la mayor parte de la historia

prehispánica regional, sólo transformada profundamente por las

nuevas condiciones históricas desencadenadas a partir de la

conquista europea.

Las pruebas

de esto se hallan en varios yacimientos arqueológicos pampeanos,

como el Arroyo Seco, Estancia La Moderna, Cerro La

China, Cueva Los Antiguos, Cerro El Sombrero, Cueva Burucuyá,

Abrigo Los Pinos entre otros.

|

|

Numerosos

instrumentos de piedra y fragmentos de roca talladas, permiten

hoy reconstruir los procesos de producción de herramientas y sus

usos. En tanto los fogones y huesos de animales indican la

fecha, el clima y fauna de la época.

Uno de los

primeros sitios arqueológicos más antiguos descubiertos en la

región, se llama “Estancia La Moderna” y fue estudiado por el

arqueólogo Floreal Palanca, quien halló restos de gliptodonte

junto a artefactos de piedra y los interpretó como evidencias

claras de la presencia humana en épocas en que aún vivían estos

animales. De este modo, Palanca propuso la antigüedad del

poblamiento pampeano en coexistencia con animales hoy totalmente

extinguidos. |

El paraje

llamado “Cerro La China”, comprende varios refugios rocosos que

brindaron abrigo a sus antiguos ocupantes, como también la

materia prima para producir ciertas herramientas de piedra. En

estos sitios arqueológicos se hallaron instrumentos

especializados para la caza, que se denominan puntas de

proyectil del tipo "cola de pescado", llamadas así por su

semejanza en el formato. Estos descubrimientos son indicativos

del grado de tecnología de la talla en piedra alcanzado hacia

entonces, como también de la especialización en la caza, que

exigió la fabricación de instrumentos de mucha precisión y

eficiencia. Este asentamiento es relevante, por ubicarse

temporalmente hacia los 10.750 años antes del presente.

Las

investigaciones posteriores del arqueólogo Gustavo Politis y su

equipo, son importantes en la reconstrucción del poblamiento de

la región. Ellos encontraron en el sitio “Arroyo Seco”, entre

numerosos restos óseos de diversos animales, los de un caballo

americano, animal que se extinguiría poco tiempo después. En el

mismo sitio hallaron enterrados una gran cantidad de esqueletos

humanos, junto a evidencias del ritual de la muerte (collares,

adornos y pigmentos minerales). Estas manifestaciones fueron

una parte importante de las expresiones sociales y simbólicas de

los cazadores-recolectores de hace casi 10.000 años.

A pesar

que hace miles de años atrás el clima era más frío y árido y la

posición de la costa, estaba muchos kilómetros más hacia el

Este, la región siempre se caracterizó por articular el paisaje

serrano y el ambiente costero.

Durante

miles de años se encontraron organizados en pequeñas unidades

domésticas emparentados. A esta forma de organización humana se

las llamó y aún perdura la denominación de bandas. Fueron

núcleos muy móviles, estimándose en un número de entre 30 ó 40

personas.

Estas

tuvieron un patrón de vida donde la movilidad fue una estrategia

fundamental para no sobreexplotar la naturaleza. Se trasladaban

de un lugar a otro. Lamentablemente, existen pocas pruebas

arqueológicas sobre como vivieron en las costas en la época del

poblamiento temprano, debido a que estos antiguos sitios, se

hallan hoy cubiertos por el mar.

|

|

Quedan

pruebas indirectas de sus excursiones por el litoral, como la

presencia de rocas (rodados marinos) y caracoles, recolectados

en las playas y hallados en sitios de las sierras. Sobre las

barrancas y cercano a los arroyos de Chapadmalal, se encontraron

diez sitios arqueológicos, indicativo del interés indígena por

la costa (pesca, recolección de moluscos y caza de lobos

marinos). Seleccionaron conchillas para adornos y rocas de buena

calidad, para la talla de instrumentos. |

Las cuevas y

cavernas funcionaron como lugares fijos de permanencia

temporaria. Los de mejor ubicación fueron utilizados como

campamentos de unidad doméstica (familiares) y en otros refugios

ocasionales manufacturaban la piedra y desmembraban sus presas

(guanacos o ciervos) y obtener médula ósea, productos que luego

transportaban al campamento familiar.

En otros

sitios de las sierras de Lobería, en el cerro “La China” y cerro

“El Sombrero”, se obtuvieron fechados por carbono 14, cuyos

resultados llevan la frontera del poblamiento inicial de la

región pampeana a los 11.000 y 10.700 años, antes del presente.

Los

arqueólogos denominan Paleoindios a estas primeras sociedades,

para indicar que fueron los colonizadores más antiguos de la

pampa. Estos grupos tallaron unas puntas de lanza, llamadas

puntas “cola de pescado”, por la forma de la base que se inserta

en el astil. Estos instrumentos se hallaron en varios

yacimientos sudamericanos y en las pampas orientales argentinas

y solo se elaboraron dentro de un rango temporal entre los

11.000 y 9.000 años, antes del presente.

Las

sociedades indígenas pampeanas que vivieron durante el período,

que los geólogos llaman Holoceno Medio (entre 7.000 y 3.000 años

aproximadamente), se vieron favorecidas por mejoras climáticas,

pues el período glacial había terminado. Así, vieron ampliada la

oferta de recursos para la subsistencia. Los abundantes

guanacos y venados, fueron los principales animales cazados para

consumo y manufactura del cuero e instrumentos de hueso. Algunos

arqueólogos, en otras regiones del país, llaman Arcaico a este

período.

Los

habitantes de esta región posteriores a los "paleoindios",

introdujeron algunas transformaciones importantes en la

producción tecnológica, es decir en la fabricación de artefactos

de piedra, hueso y posiblemente de madera. Esto se debió a

partir de nuevas necesidades sociales y otras como las

alimenticias. Las boleadoras y las puntas de proyectil

continuaron siendo elaboradas durante milenios, porque eran

instrumentos eficientes para cazar animales. Las innovaciones

tecnológicas que se produjeron fueron para mejorar las técnicas

de pulido o talla de la piedra y lograr así formas y dimensiones

variadas en los instrumentos (puntas, raspadores, cuchillos,

etc.). Estos cambios se detectan en varios sitios de la pampa,

donde los cazadores-recolectores mas recientes, elaboraron

puntas de proyectil de menor tamaño y nuevas formas:

triangulares y sin pedúnculo.

|

|

Durante los

últimos 2.000 años, se produjeron otros cambios

socio-económicos. Los sitios arqueológicos correspondientes a

este período, son más numerosos y la alfarería y el arte

rupestre presentan diferenciaciones estilísticas. Éstas hablan

de distinciones entre una región y otra y tal vez, estuvieron

ligadas a formas de identificaciones étnicas. |

Se cuenta

con información que permite caracterizar a las civilizaciones

que vivieron en la región en tiempos cercanos al siglo XVI.

En el

sitio "Lobería I" encontraron los primeros indicios vinculados

con la ideología de los pueblos cazadores-recolectores. Estos

son, manifestaciones simbólicas como las pinturas rupestres y

otras evidencias relacionadas muy probablemente, con el ritual.

Esas evidencias surgen a partir del descubrimiento de pinturas

en una de las cuevas, probablemente también conectadas a 88

pequeñas puntas de proyectil, descubiertas en un sector muy

reducido del abrigo.

Este

fenómeno se da en el mismo momento en que los nuevos ajustes

tecnológicos ligados a la producción de puntas de proyectil (que

reducirán, aún más, su tamaño) y a un mayor uso de instrumentos

elaborados con huesos de animales. En este sentido sobresale la

manufactura de punzones, puntas y finas agujas óseas muy pulidas

que pudieron ser instrumentos destinados mayoritariamente al

trabajo con cueros. El uso de vasijas de cerámica permitió

ampliar la posibilidad de almacenar alimentos, así como también

ampliar las maneras de preparación y cocción de los mismos.

Los

indígenas decoraban estas piezas de uso doméstico. En la pampa

los diseños fueron geométricos y se hacían mediante incisiones

sobre la pasta fresca. Después, cuando la vasija estaba seca,

pintaban sus caras internas y externas con pintura roja. La

decoración de la alfarería y el arte rupestres (pintura sobre

rocas), tienen una relación muy fuerte con el mundo de las ideas

y de la comunicación simbólico-social de los grupos indígenas.

Tal vez estos dibujos indicaban pasos, ojos de agua o lugares de

reunión de varias "bandas".

|

|

A partir del

siglo XVI, estas sociedades se enfrentaron de manera compulsiva

a vivir de otra manera, generándose un nuevo proceso histórico:

había comenzado la conquista española, del continente

sudamericano. Con la introducción de caballos, vacuno y otros

productos europeos, se iniciaron profundas transformaciones en

la economía y organización social cazadora-recolectora. |

Las llanuras

pampeanas y, se constituyeron durante unos siglos en un

importante centro de abastecimiento y engorde de ganado

caballar.

Se

constituyó durante el período colonial un vértice del circuito

mercantil, donde la obtención de ganado fue la base de la nueva

estructura indígena, pues la información paleontológica

recogida, ya indicó la ausencia de ciervos y guanacos para

épocas cercanas a la expansión europea. Se puede pensar en

fenómenos de retracción y/o extinción de estas especies, que

fueron hasta entonces la base de la alimentación de los grupos

indígenas. El descubrimiento de construcciones de piedra,

llamadas por los lugareños "corrales de indios", en las

serranías locales y en los alrededores de Tandil, pone en

evidencia un nuevo panorama y la conformación de un complejo

social, que resultará típico en la etapa colonial

Nuestros

pampas serranos, tuvieron también apoyo e influencia de algunas

costumbres de los indígenas que fueron los Mapuches o

Araucanos. La palabra Mapuche significa "Gente de la Tierra" y

es el nombre con que se identifica a los pueblos indígenas del

centro-sur de Chile y de la cordillera neuquina de Argentina.

Los conquistadores y aún la Nación Argentina, los llamó

Araucanos.

Bibliografía Sugerida:

Cabrera, A., 1957. Catalogo de los mamíferos de

América del Sur. I. Rev. Mus. Cs. Nat. “B. Rivadavia”, Zool. 4(1); 1-307.Bs.As.

Francesco C.G. y Zarate, M.A.1999. Análisis

tafonomico de Littoridina Souleyet, 1852 (Gastropoda: Hydrobiidae) en perfiles

holocenos del rio Quequen grande (Prov. Buenos Aires): significativo

paleobiologico y paleoambental. Ameghiniana 36 (3): 297-310 Bs.As.

Fidalgo, F. y Tonni, E.P. 1983. Geología y

paleontología de los sedimentos encausados del pleistoceno tardío y holoceno de

Punta Hermengo y arroyo Las Brusquitas (Partido de General Alvarado y General

Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires). Ameghiniana 20 (3-4): 281-296.

Fidalgo,

F; Meo Guzmán, L; Politis, G; Salemme, M. y Tonni E. 1986. Investigaciones

arqueológicas en el sitio 2 de Arroyo Seco (Partido de Tres Arroyos, provincia de

Buenos Aires, Republica Argentina).

New Evidence for

the Pleistocene Peopling of the Americas. Center for the Study Of Early Man.

Alan Bryan Ed. Orono Maine.

Frenguelli, J. 1920. Los terrenos de la costa

atlántica en los alrededores de Miramar (prov. Bs.As.) y sus correlaciones. Bol.

Acad. Nac. Cienc. Cordoba 24: 325-385.

Palanca, F. Y Politis, G. 1979. Los cazadores de

fauna extinguida de la provincia de Buenos Aires. Prehistoria Bonaerense, pp.

71-91, Olavaria.

Politis, G. 1984. Investigaciones arqueológicas

en el área Interserrana Bonaerense. Etnia 32: 7-52. Olavaria.

Tonni, E. P. Y Fidalgo, F. 1982. Geología y Paleontología de los

sedimentos del Pleistoceno en el área de Punta Hermengo (Miramar, prov.

Bs. As,

Repub. Argentina);

Aspectos paleoclimaticos. Ameghiniana 19 (1-2): 79-108

|